Billet n° 204 – ALGER, ALLER-RETOUR (1/3)

Ce texte est celui d’une communication faite le 4 avril 2025 pour un colloque à l’université de Poitiers sur le thème « L’exil comme voyage. La Méditerranée des architectes et le monde, XVIIIe-XXe siècle ».

Le cas de l’Algérie est complexe, mais intéressant. Dans cet exposé, nous nous intéresserons aux architectes qui ont œuvré durant les 15 dernières années de la colonisation, soit la période comprise entre la fin de la Seconde guerre mondiale en 1945 et l’indépendance de l’Algérie en 1962, période féconde pour l’architecture dans un climat tendu.

L’Algérie moderne a vu son paysage architectural se façonner sous le crayon d’architectes installés principalement dans les trois grandes métropoles, Alger, Oran et Constantine. Certains sont des « pieds-noirs », terme désignant des descendants de la métropole ou des migrants de pays méditerranéens proches, Espagne et Italie principalement. D’autres ont leur agence en métropole et viennent épisodiquement en Algérie avec le regain d’activité dans le bâtiment suite au plan de Constantine de 1958. Ils reçoivent de la part de leurs confrères algériens le sobriquet d’architectes « Caravelle », ces derniers faisant en avion la navette entre Paris et Alger à bord de la Caravelle, cet avion mythique mis en service par Air France en 1959.

On pourrait poursuivre et évoquer la période postérieure à l’indépendance, quand l’État algérien fait appel à des architectes étrangers afin de relever les défis pour pallier au manque de logements et d’équipements scolaires et universitaires, architectes coopérants venus d’Égypte, d’Europe de l’Ouest et de l’Est, ou architectes « stars », comme le brésilien Oscar Niemeyer, exilé politique pour son appartenance au Parti communiste suite au coup d’état des militaires en 1964, ou le japonais Kenzo Tange, auteur de l’université d’Oran (1975-1986).

QUELQUES PARCOURS

Citons quelques noms d’architectes de cette période, dont les origines et les parcours sont variés, avant de faire un portrait plus approfondi de quatre d’entre eux.

Dans le cas des architectes Roland Simounet (1927-1996) et Jean de Maisonseul (1912-1999), leurs trisaïeuls originaires de France ont débarqué en Algérie sur les pas des militaires en 1830. Après l’indépendance, Jean de Maisonseul reste en Algérie, il est nommé conservateur du musée national des Beaux-arts d’Alger à la demande du gouvernement algérien, de 1962 à 1970. Puis jusqu’à sa mise à la retraite en 1975 il est directeur de l’Institut d’urbanisme de l’Université d’Alger, et quitte l’Algérie pour s’installer à Cuers près de Toulon.

Les architectes Louis Miquel (1913-1986) et Diégo Roman (1910-1997) sont des descendants d’immigrés espagnols venus très tôt en Algérie.

Louis Miquel quitte l’Algérie au moment de l’indépendance pour s’installer en France, laissant une œuvre importante, comme l’Aéro-habitat à Alger (1950-1955). Il fait partie de ces architectes, amis de Camus, fervents admirateurs de Le Corbusier, qui ont questionné ses théories en urbanisme et jauger les limites de l’architecture moderne pour les confronter au contexte climatique, social et culturel méditerranéen.

Diégo Roman est architecte à Oran où il réalise dans la ville et sa région une architecture empruntant autant au Mouvement moderne qu’au rationalisme classique de Perret, comme la nouvelle préfecture régionale à Oran. Son ami le Lillois Georges Blancard de Léry (1906-2000) est arrivé en 1933 à Oran, l’activité étant au ralenti en métropole. Sur l’insistance des nouvelles autorités algériennes, tous les deux poursuivent leurs activités à Oran jusqu’en 1964, puis sous la pression d’une fiscalité insupportable, comme d’autres ils quittent l’Algérie pour ouvrir une agence en France.

Le cas de l’architecte suisse Jean-Jacques Deluz (1930-2009) mérite une communication pour lui seul, tant son investissement comme architecte et comme enseignant est important. Il résida à Alger de façon presque ininterrompue depuis l’âge de 26 ans à la sortie de son diplôme en 1956, jusqu’à sa mort en 2009. Il est enterré à Alger, au cimetière El-Alia.

Fernand Pouillon (1912-1986) est appelé en 1953 pour réaliser en grand nombre des logements sociaux, par le jeune maire d’Alger Jacques Chevallier, initiateur avec Pierre Dalloz de l’Agence du Plan à Alger. Incarcéré en France pour l’affaire du « Point du jour », libéré en 1964 et exilé en Algérie, il y exerce sa profession jusqu’en 1984. Cette année-là il ouvre une agence en France, après avoir été amnistié par Georges Pompidou en 1971, et être réintégré à l’ordre des architectes en 1978. En 1985 il reçoit la Légion d’honneur des mains de François Mitterrand, et meurt un an plus tard dans son château de Belcastel (Aveyron).

Georgette Cottin-Euziol (1926-2004) est un cas particulier. Née en Algérie, membre du Parti communiste et soutien du FLN, elle doit s’expatrier d’Algérie en 1961. Après l’indépendance, elle prend la nationalité algérienne en 1964, enseigne et exerce son métier d’architecte en Algérie jusqu’en 1978, puis revient en France à l’âge de 52 ans.

L’entreprise Perret Frères développe une activité grandissante en Algérie, notamment grâce aux chantiers de l’architecte algérois Jacques Guiauchain. Celui-ci sollicite des collaborateurs auprès de Perret afin de l’aider sur de gros chantiers. Des anciens élèves de l’Atelier du bois viennent à Alger et y resteront, Denis Honegger et Pierre Forestier pour le chantier du Gouvernement général de l’Algérie en 1928, Michel Luyckx pour le chantier du forum en 1934.

QUATRE PORTRAITS

À la différence de leurs prédécesseurs depuis les débuts de la colonisation qui importent une architecture venue de la métropole, ces quatre architectes, en dépit de leurs origines différentes et de leurs parcours variés, ils ont en commun de délaisser leur costume d’occidental pour endosser un costume local (au sens figuré, mais aussi au sens propre, comme on le verra avec quelques photos de Ravéreau et Luyckx).

Michel LUYCKX (1903-1990)

Après une courte activité en France, il part en Algérie en 1934 à l’initiative d’Auguste Perret, son ancien patron à l’Atelier du bois d’où il sort diplômé en 1932. Il le charge de suivre le chantier du Forum à Alger, au pied du bâtiment en construction du Gouvernement général dont l’entreprise Perret Frères est chargée des travaux.

À l’issue de ce chantier, Michel Luyckx ouvre sa propre agence à Alger et fait une œuvre remarquable sur tout le territoire algérien.

Pour Luyckx, le béton armé, utilisé pour ces gros chantiers, n’est pas un matériau exclusif pour ses projets. Il emploie aussi les matériaux locaux mis en œuvre selon le savoir-faire traditionnel : la pierre, après avoir fait rouvrir une carrière, pour ses projets scolaires en Kabylie ou la terre argileuse, avec la fabrication de « toub », pour l’hôpital d’Adrar dans le Hoggar, le sud saharien.

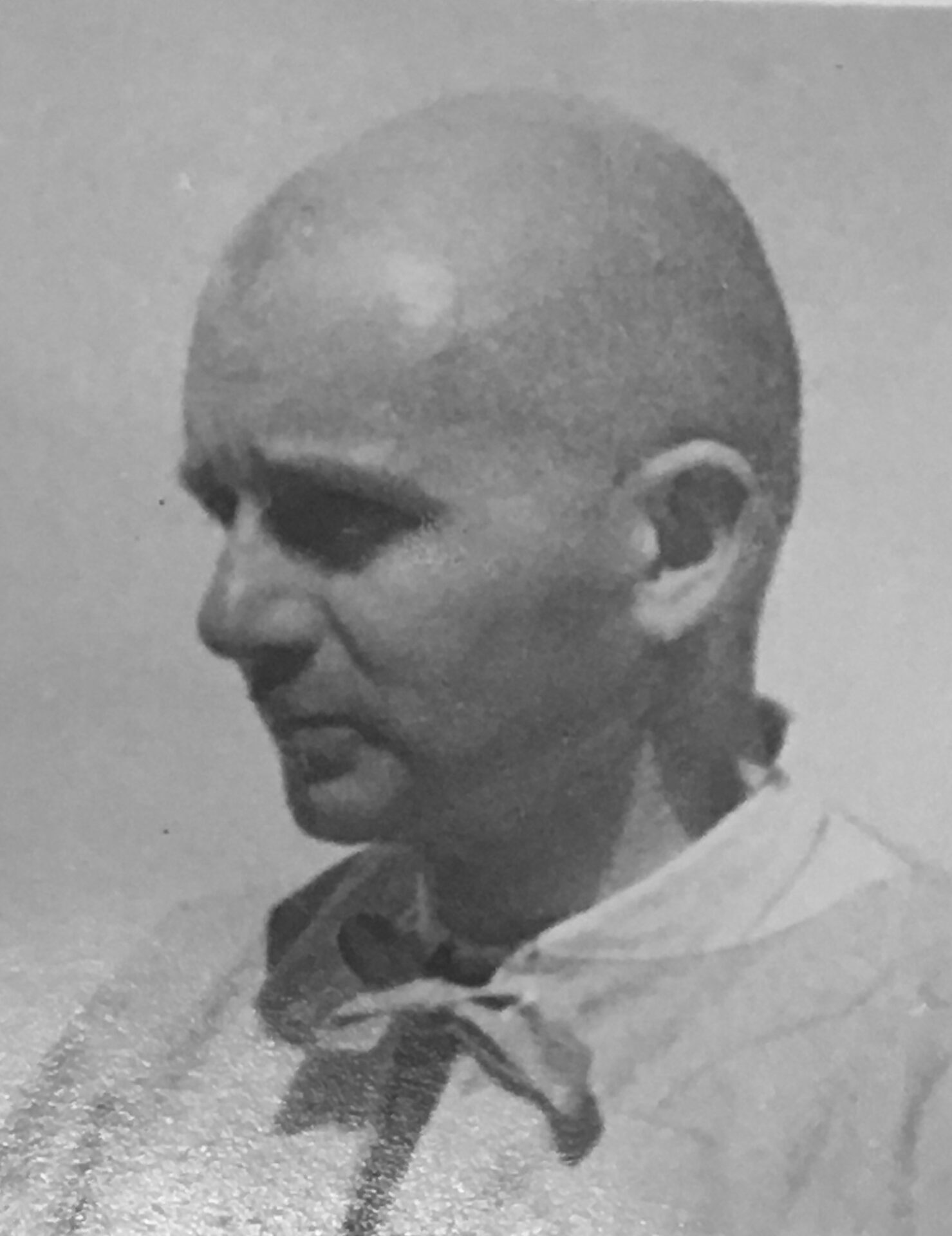

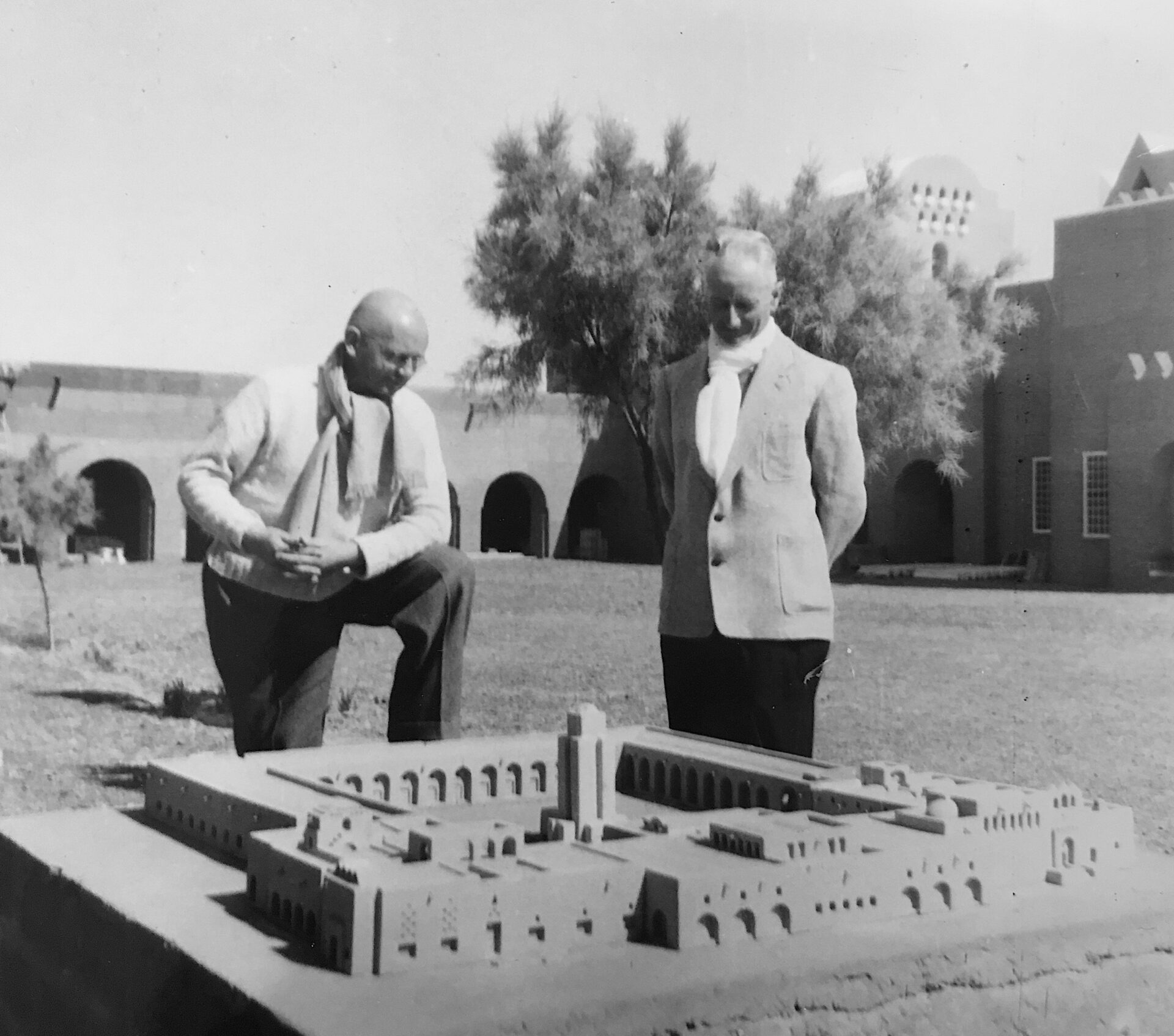

Fabrication des « toub », briques d’argile séchées au soleil. Michel Luyckx et son collaborateur Ballaguy devant la maquette d’Adrar

À propos de l’hôpital d’Adrar, inscrit en 2003 aux Monuments historiques de l’Algérie, Auguste Perret écrivit : « Michel Luyckx a su faire surgir du désert, avec les moyens de son sol, ce vaste édifice, si bien adapté aux conditions permanentes de l’architecture, qu’il semble avoir toujours existé. »

Après l’indépendance Luyckx termine ses chantiers et ferme son agence d’Alger en 1964 pour s’installer à Paris.

Vincent du Chazaud 4 avril 2025 (1/3)

Laisser un commentaire