BILLET n° 209 – LES ÉCRITS DE JEAN PROUVÉ – 1/4

Les quatre billets qui vont suivre, celui-ci compris, introduisent un ouvrage dont la parution aux éditions Parenthèses est prévue pour le dernier trimestre de cette année 2025. On le doit à la famille de Jean Prouvé, qui a largement aidé à cette publication inédite.

On a toujours, et à raison, présenté Jean Prouvé comme un génial inventeur de mobilier, de systèmes constructifs pour des maisons préfabriquées et le précurseur du mur-rideau, dans lesquels le métal était la base de la fabrication. Lui-même qui, par dérision et modestie à la fois, se disait un « tortilleur de tôle », voulait être un industriel au service du plus grand nombre, notamment dans le contexte de la reconstruction de l’après-guerre, dans un esprit collégial et participatif à tous les échelons de la création et de la réalisation.

On a parfois, et à tort, cantonné l’apport de Jean Prouvé à celui d’un fabricant pour les créations des designers du Mouvement moderne, celui d’un simple exécutant dont la contribution serait celle d’un artisan bon connaisseur du métal venant apporter quelques corrections aux dessins qui lui sont présentés.

On a souvent, et à tort là aussi, présenté Jean Prouvé comme un ingénieur, ou comme un architecte auquel on accole le terme de designer, que n’aimait pas Prouvé alors qu’il se présentait comme un industriel. Aujourd’hui ses créations, présentées comme celle d’un artiste coté sur le marché de l’art, atteignent des cotes inimaginables et sont réservées à un petit nombre.

On a souvent questionné Jean Prouvé sur sa vie et sur son œuvre, et c’est tant mieux, ces entretiens ont donné lieu à des articles et ouvrages fort intéressants et éclairants sur l’homme et son temps.

On a pensé, et c’est heureux, au pédagogue Jean Prouvé qui occupa la chaire d’Arts appliqués au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de Paris de 1957 à 1970. D’anciens étudiants ont rassemblé dans un livre les nombreux dessins et croquis qui venaient à l’appui de ses cours.

Mais on oublie le théoricien Jean Prouvé, bien qu’il n’aimât pas ce titre, celui qui a énoncé des principes et des méthodes pour construire vite et mieux avec les moyens de l’époque. Le penseur qui, depuis sa participation à la création de l’Union des artistes modernes en 1930 jusqu’au déclin du Mouvement moderne contesté par le Post-modernisme dans les années 1980, soit durant un demi-siècle, s’est questionné et a raisonné sur l’environnement de l’homme dans un monde en rapide évolution. Comme pour son œuvre construite, ses écrits, sélectionnés et rassemblés ici, témoignent, de sa vivacité et de son ouverture d’esprit, de son engagement altruiste et humaniste, de ses capacités novatrices constamment en éveil et non conformistes.

La chronologie des écrits de Jean Prouvé

Des écrits antérieurs à 1939, nous n’en avons pas trouvés, ou très peu. A cette époque-là, Jean Prouvé est trop absorbé par l’activité de son entreprise qui rapidement prend de l’ampleur, depuis la création de son premier atelier à Nancy en 1924. Il est alors âgé de vingt trois ans et, auparavant, il s’est formé comme ferronnier d’art dans les ateliers parisiens d’Émile Robert et d’Adalbert Szabo. Cet accroissement des commandes, en nombre et en taille, nécessitera deux déménagements après l’installation rue du Général-Custine, un premier rue des Jardiniers en 1931, puis un autre juste après la guerre, en 1947 à Maxéville, la banlieue industrielle de Nancy.

Outre la gestion de son entreprise, Jean Prouvé est mobilisé, par la création : le mobilier d’abord puis, avant-guerre, la création des premières maisons industrialisées, ainsi qu’une participation active et décisive sur des projets en collaboration avec des architectes, comme la Maison du Peuple à Clichy ou l’aéro-club de Buc, avec Eugène Beaudouin et Marcel Lods. À partir de son adhésion au Congrès international des architectes modernes (CIAM) en 1930, aux côtés de Mallet-Stevens, Perriand, Chareau, puis rejoints par Le Corbusier, Jeanneret et Lurçat, il est reconnu comme un pionnier du Mouvement moderne mais il n’écrit pas de textes théoriques, ou en tous cas nous n’en avons pas trouvés trace dans les archives.

Enfin, en sa qualité d’industriel, Jean Prouvé n’est pas encore sollicité pour participer à des conférences ou des colloque. Ce n’est donc qu’après son départ de l’usine de Maxévile, en 1953 que, sous le choc de cette rupture et prenant du recul par rapport à la fabrication, il prend le temps d’écrire pour des articles ou des conférences, cédant aux sollicitations diverses: c’est le fruit de la reconnaissance qui dépasse l’hexagone.

Le classement chronologique peut présenter l’avantage de mettre en lumière l’évolution de la pensée de Jean Prouvé sur la construction. En faisant défiler quarante années de sa vie, de 1944 à 1984, on s’aperçoit que sa philosophie est constante : le bâtiment ne répondra aux attentes de son temps, quantité et qualité, qu’avec l’industrie, et que rien ne se fait seul dans sa « tour d’ivoire », mais en équipe[1]. Par ailleurs, Prouvé ne se laisse pas enfermer par l’utilisation d’un seul matériau, même si l’acier occupe une place importante dans son œuvre ; ses recherches pour de nouvelles techniques avec des matériaux nouveaux sont guidées par le souci de construire vite, bien, avec un moindre effort et le moins de matière possible pour être le moins cher possible et ainsi profiter au plus grand nombre.

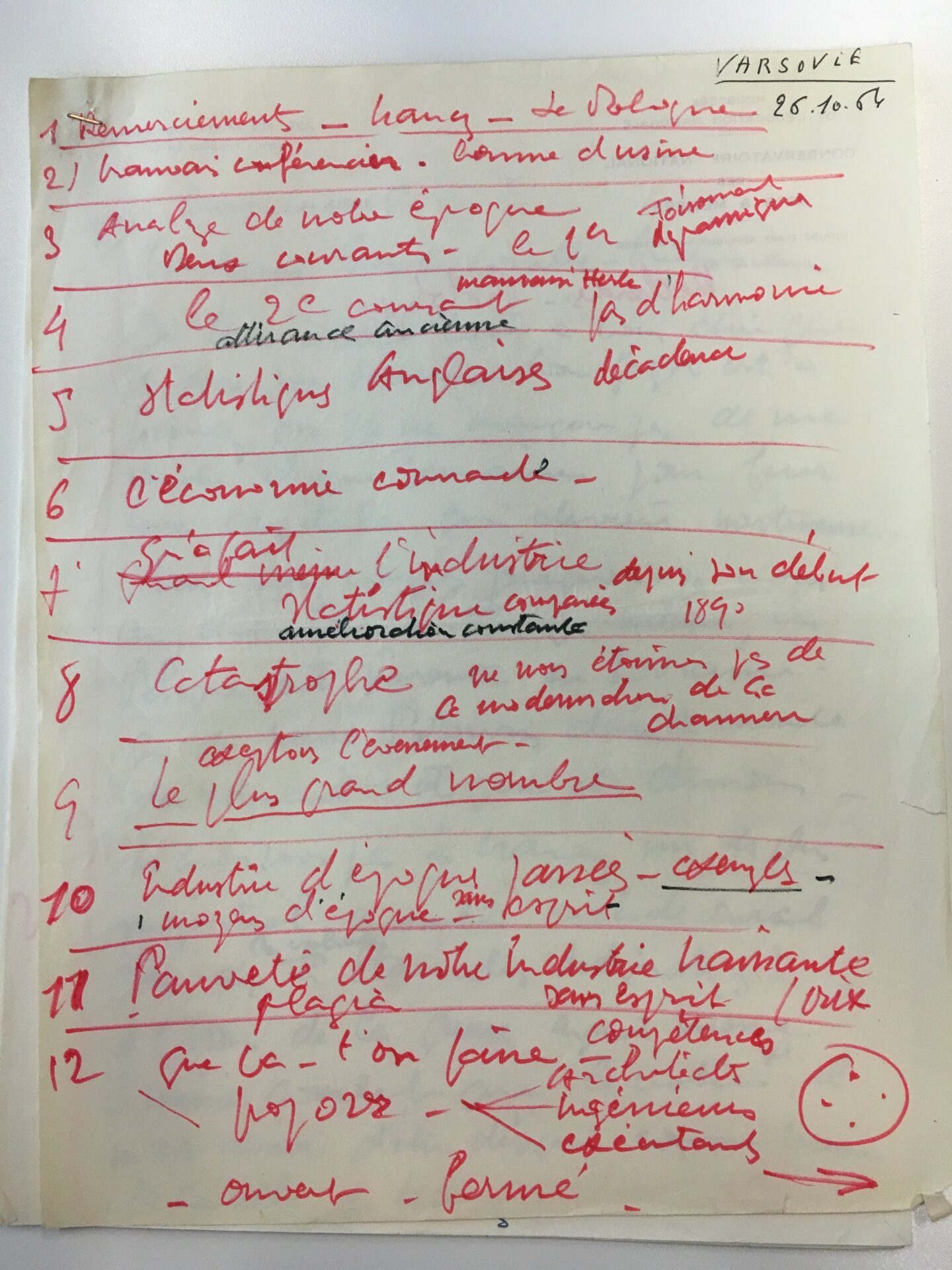

Manuscrit du plan d’une conférence donnée à Varsovie, 1964

La situation des archives de Jean Prouvé aujourd’hui

Les textes proviennent des archives déposées par la famille à la Bibliothèque Kandinsky du Centre Pompidou. Avant cela, ils ont été classés par Madeleine Prouvé, l’épouse de Jean Prouvé, avec parfois des notes en marge de sa main. Aujourd’hui on lui doit certainement de pouvoir consulter cette abondante masse de documents, principalement des écrits, des coupures de presse et des photographies. Les documents graphiques, classés et stockés aux Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, du moins ceux concernant l’activité des Ateliers Jean Prouvé jusqu’en 1953, ont échappé de peu à la destruction, comme on le verra plus loin.

Après le départ de Jean Prouvé de son usine de Maxéville en 1953, celle-ci a continué son activité sous l’appellation ACPM-Studal, en utilisant parfois des brevets des Ateliers Jean Prouvé. Devenue en 1970 Irba (Industrialisation rationnelle du bâtiment), filiale de Péchiney, elle ferme ses portes en 1980.

En 1981, l’acheteur des locaux de l’usine de Maxéville téléphone à Hubert Collin, conservateur des Archives départementales de Meurthe-et-Moselle en lui demandant de venir rapidement récupérer des monceaux d’archives avant qu’il ne les mette à la décharge. Celles-ci sont récupérées et stockées aux Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, en attendant leur tri. Elles seront classées en 23J pour les ateliers Jean Prouvé (AJP), et en 223J pour ACPM-Studal et Irba.

En 1986, les héritiers de Jean Prouvé font don aux Archives départementales de Meurthe-et-Moselle des archives personnelles de Jean Prouvé provenant de son bureau de la rue des Blancs Manteaux et de sa maison de Nancy. Celles-ci rassemblent quelques documents d’avant son départ de Maxéville (photos, courriers, etc.) et, pour la majorité, des documents constitués après son départ de Maxéville, classés en 230 J.

Puis les archives sont partagées, selon une convention établie avec la Société civile d’exploitation (SCE) Jean Prouvé créée le 1er juillet 2000, entre d’une part les Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (23 J, 223 J) et la bibliothèque Kandinsky du Centre Pompidou (230 J). Les Archives départementales de Meurthe-et-Moselle possèdent environ 35000 pièces graphiques des Ateliers Jean Prouvé, la majorité des pièces écrites de Jean Prouvé (courriers, articles, conférences, etc.) sont gardées à la bibliothèque Kandinsky du Centre Pompidou.

En 2004, l’association des Amis de Jean Prouvé fait don aux Archives départementales de Meurthe-et-Moselle des documents en sa possession (classé 125 J) et Jean Masson, ancien collaborateur de Jean Prouvé, y dépose également les siens (classé 20 Fi) la même année.

Vincent du Chazaud, le 6 juin 2025

[1] En 1976 l’université de Stuttgart lui décerne le titre de docteur-ingénieur honoris causa. Après l’éloge que lui fait le recteur de l’université, Jean Prouvé répond : « Monsieur le recteur, je vous prie de comprendre tous mes collaborateurs dans cet honneur » (cité dans Petre Sulzer, Jean Prouvé. Œuvre complète. Vol.4 : 1954-1984, Édfitions Birkhäuser, Bâle, 2008, p.26).

Laisser un commentaire