BILLET n° 210 – LES ÉCRITS DE JEAN PROUVÉ – 2/4

Les écrits de Jean Prouvé rassemblés

Les textes de Jean Prouvé qui seront présentés dans l’ouvrage édité par Parenthèses, une soixantaine issus de la Bibliothèque Kandinsky du Centre Pompidou (fonds Jean Prouvé 230 J), recouvrent une période de quarante années, de 1944 à 1984. Ils sont extraits d’un corpus de 150 textes datés et 16 textes non datés, ce qui représente environ 600 pages, dont 450 dactylographiées et 150 manuscrites.

Ces textes de Jean Prouvé sont écrits à différentes occasions, hors quelques réflexions personnelles : conférences (certaines sous forme de notes, parfois écrites a posteriori à la demande des organisateurs, Prouvé improvisant souvent et préférant les échanges aux discours magistraux), articles demandés par des directeurs de revues, courriers quand ils développent un thème (comme ceux avec la Compagnie industrielle des matériels de transport, CIMT), allocutions à l’occasion de remises de distinctions pour lui-même (le prix Erasmus à La Haye) ou pour des amis (médaille du Mérite pour Charlotte Perriand, légion d’Honneur pour Pierre Parat), hommages rendus à des disparus (Auguste Perret, André Bloc, Le Corbusier, Pierre Jeanneret).

Quelques-uns de ces textes ont déjà été publiés, la plupart du temps sous la forme d’extraits. Il nous a donc semblé important de les rassembler (presque tous in extenso) en un seul ouvrage, pour au moins trois raisons.

D’abord ils permettent, si besoin était, de mesurer pleinement la valeur de l’homme, ses qualités humaines, ses fidélités, mais aussi son agacement devant des faiblesses ou des renoncements, chez les autres comme chez lui. On note sa grande humilité également, il ne met pas en avant sa personne, mais il insiste toujours sur le fait que les résultats obtenus sont ceux d’une équipe travaillant dans le même sens. Son enthousiasme et sa détermination sont constants jusqu’à la fin de sa vie en 1984, prodiguant ses conseils à ceux qui le sollicitaient, toujours prêt à de nouveaux défis, l’esprit en éveil pour créer et inventer un avenir meilleur.

Ensuite la permanence de sa pensée ne fige pas son action, qui évolue en fonction des techniques, des matériaux, des évènements de la vie (comme on le verra pendant la guerre, troquant l’acier devenu rare contre du bois). Après la perte en 1953 de son outil de travail, l’usine de Maxéville, avec lequel il mettait en œuvre une industrialisation « fermée » (concept global du produit conçu en usine et livré fini), son activité d’ingénieur-conseil au service des architectes l’orientera vers une conception plus « ouverte » de l’industrialisation (concept d’assemblage de plusieurs composants d’origine diverses). Précurseur, avec l’industrialisation « fermée » et la maison individuelle « usinée[1] » il connaîtra un relatif échec. En revanche, avec l’industrialisation « ouverte » et le mur-rideau, il deviendra un inventeur reconnu mondialement.

Enfin on connaît le chef d’entreprise et sa fibre sociale, mettant en place les congés payés bien avant le Front populaire. Il agit aussi en faveur des jeunes, d’abord dans son usine où il engage des architectes tout juste sortis de l’école ou encore étudiants (Maurice Silvy, Joseph Belmont, Pierre Oudot, Tarik Carim, son frère Henri…), puis comme pédagogue avec la chaire des techniques industrielles de l’architecture au CNAM où ses cours connaissent un succès grandissant auprès des étudiants en architecture. Il donne des conférences dans les écoles d’architecture en Europe mais aussi sur le continent américain (du Nord au Sud). Au Japon, invité à trois reprises, il reçoit un accueil chaleureux et enthousiaste. En 1982, il contribue à la création de l’École nationale supérieure de création industrielle (ENSCI) de Paris, avec l’idée de lier le travail des élèves à une fabrication industrielle directe et immédiate.

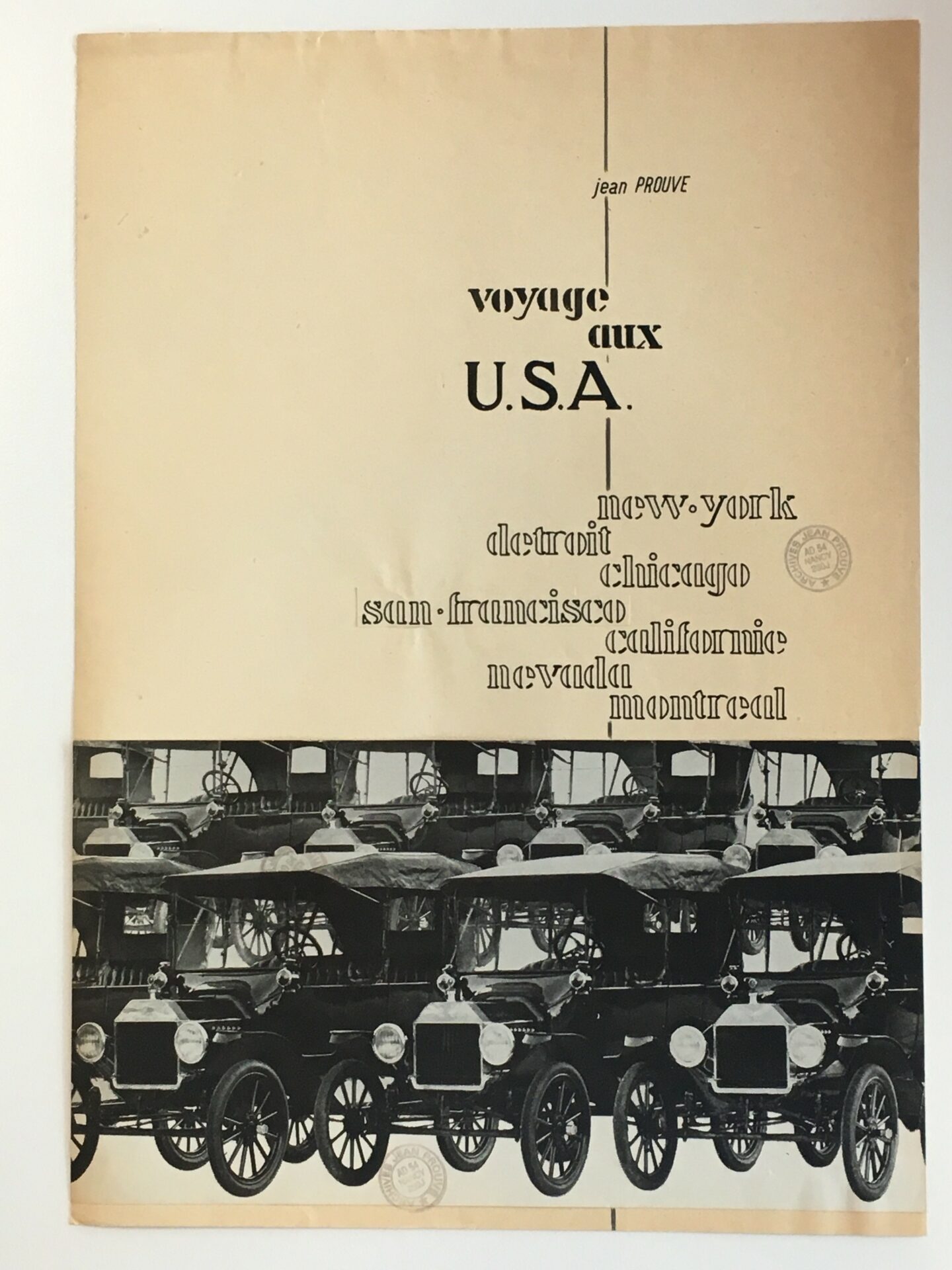

Parmi ces écrits, deux ont retenu notre attention du fait de leur longueur inhabituelle, trente cinq pages pour l’un, soixante quinze pages pour l’autre. Fallait-il les intégrer ou en faire un « tiré à part » ? Avec l’éditeur, nous avons décidé de garder dans son intégralité (35 pages) le rapport de son voyage aux Etats-Unis et au Canada en 1963 en compagnie de l’ingénieur Jean Swetchine rencontré à la CIMT-Goumy. Quant à l’autre, la transcription des différentes prises de l’entretien donné pour une émission de télévision à Antenne 2 en 1982 (75 pages), nous en avons extrait des passages qui nous ont paru importants.

Nous avons aussi donné à lire des textes de Jean Prouvé sur quelques personnes disparues de son vivant. Ce sont des hommages qu’il rend aux architectes qu’il a côtoyés, souvent des textes qui paraîtront dans des revues comme L’Architecture d’Aujourd’hui. Ainsi on trouve l’hommage à Le Corbusier après son décès le 27 août 1965, celui à André Bloc paru dans le numéro spécial de L’Architecture d’Aujourd’hui du 19 juin 1967, le texte écrit en 1974 pour la revue italienne Domus à l’occasion du centenaire d’Auguste Perret, celui moins connu suite au décès de son fidèle ami Pierre Jeanneret le 8 mars 1968, ou celui écrit en 1973 après le décès de Shadrach Woods, avec qui il réalise l’université libre de Berlin, en équipe avec Alexis Josic et Georges Candilis.

Ces textes, qui ne peuvent être lus séparés de son œuvre projetée ou construite synthétisée dans son livre Une architecture par l’industrie, reflètent le caractère de Jean Prouvé fait de patience, de logique, d’honnêteté. Il n’est pas question ici de rendre compte de la « pensée » d’un homme, encore moins de sa doctrine gravée dans le marbre. Non, avec Prouvé, comme il le dit lui-même, « c’est toujours à bâtons rompus »… Il était tout sauf un doctrinaire, mais un cherchant et au bout du compte un créateur qui, pour la satisfaction du plus grand nombre, plaçait la construction comme l’aboutissement de sa recherche. C’est cette mise en pratique qui lui aura manqué en quittant son usine de Maxéville en 1953. La rationalisation en architecture, et par voie de conséquence l’industrialisation de la construction des bâtiments, aura été au centre des préoccupations de Jean Prouvé ; pour lui, c’est là que se situait la solution au grave problème de la pénurie de logements et d’équipements de l’après-guerre.

Vincent du Chazaud, le 6 juin 2025

[1] Jean Prouvé préférait le terme de « maison usinée » à celui de maison « préfabriquée », voir le discours prononcé par Jean Prouvé en 1946 à Nancy, « Il faut des maisons usinées ».

Laisser un commentaire