Billet n° 205 – ALGER, ALLER-RETOUR (2/3)

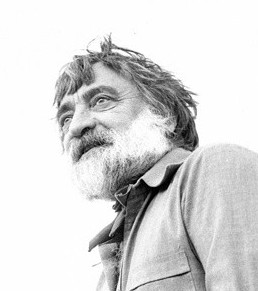

André RAVEREAU (1919-2017)

L’œuvre construite et écrite d’André Ravéreau est un manifeste en faveur d’une architecture en cohérence avec la culture et les techniques locales. Il s’est consacré à l’étude des architectures et cultures méditerranéennes, toujours dans le souci de comparer la pertinence de la technologie savante à celle du savoir-faire ancestral.

Élève d’Auguste Perret entre 1946 et 1950, Ravéreau visite la vallée du M’Zab à deux reprises, en 1949 et en 1950. L’architecture mozabite, par l’harmonie et l’équilibre qu’elle dégage, est décisive dans sa quête de compréhension de la construction. Comme à Jean Bossu dix ans plus tôt, ce voyage au M’Zab lui inspire une véritable « leçon d’architecture » : « Comme tout le monde, j’ai reçu la séduction de Ghardaïa avant d’en faire l’analyse. On a l’intuition que les choses possèdent un équilibre que l’on appelle esthétique, et cela avant de savoir comment c’est, un équilibre (…). C’est l’analyse qui me l’a appris par la suite, j’ai vu dans le M’Zab à la fois la rigueur que j’aimais chez Perret, dont j’étais l’élève, et les formes exaltantes que l’on trouve chez Le Corbusier. »

À la fin des années 1950, Ravéreau vient à Alger pour travailler chez Michel Luyckx, ainsi qu’à l’Agence du plan. Avec les architectes Hansberger et Deluz, il travaille à un plan d’urbanisme pour le M’Zab. En 1965, il est nommé architecte en chef des Monuments historiques par le ministère algérien de l’Information et de la Culture. En 1970, il crée l’Atelier d’étude et de restauration de la vallée du M’Zab, dans lequel de jeunes architectes algériens et étrangers réalisent des relevés de maisons mozabites.

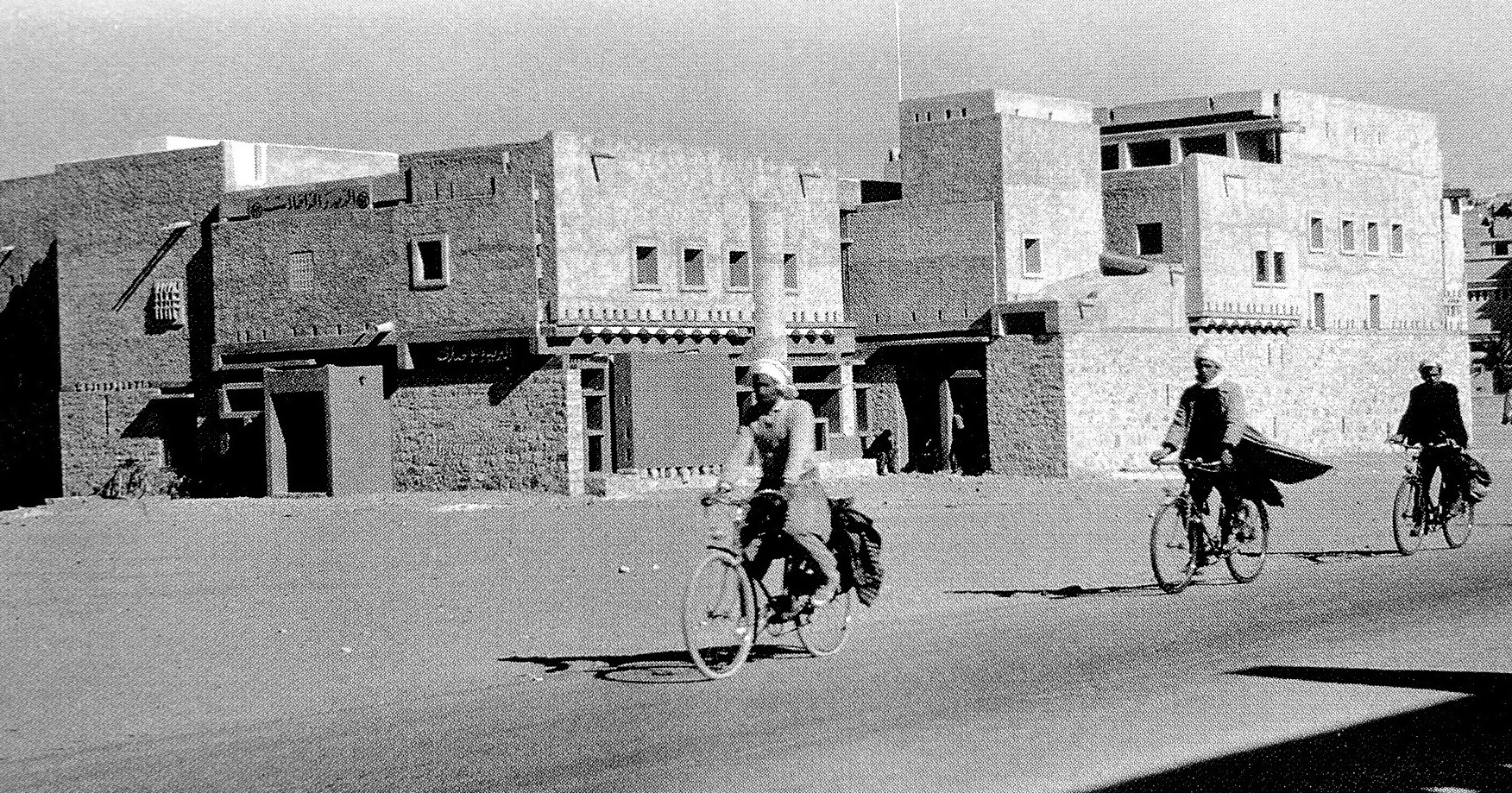

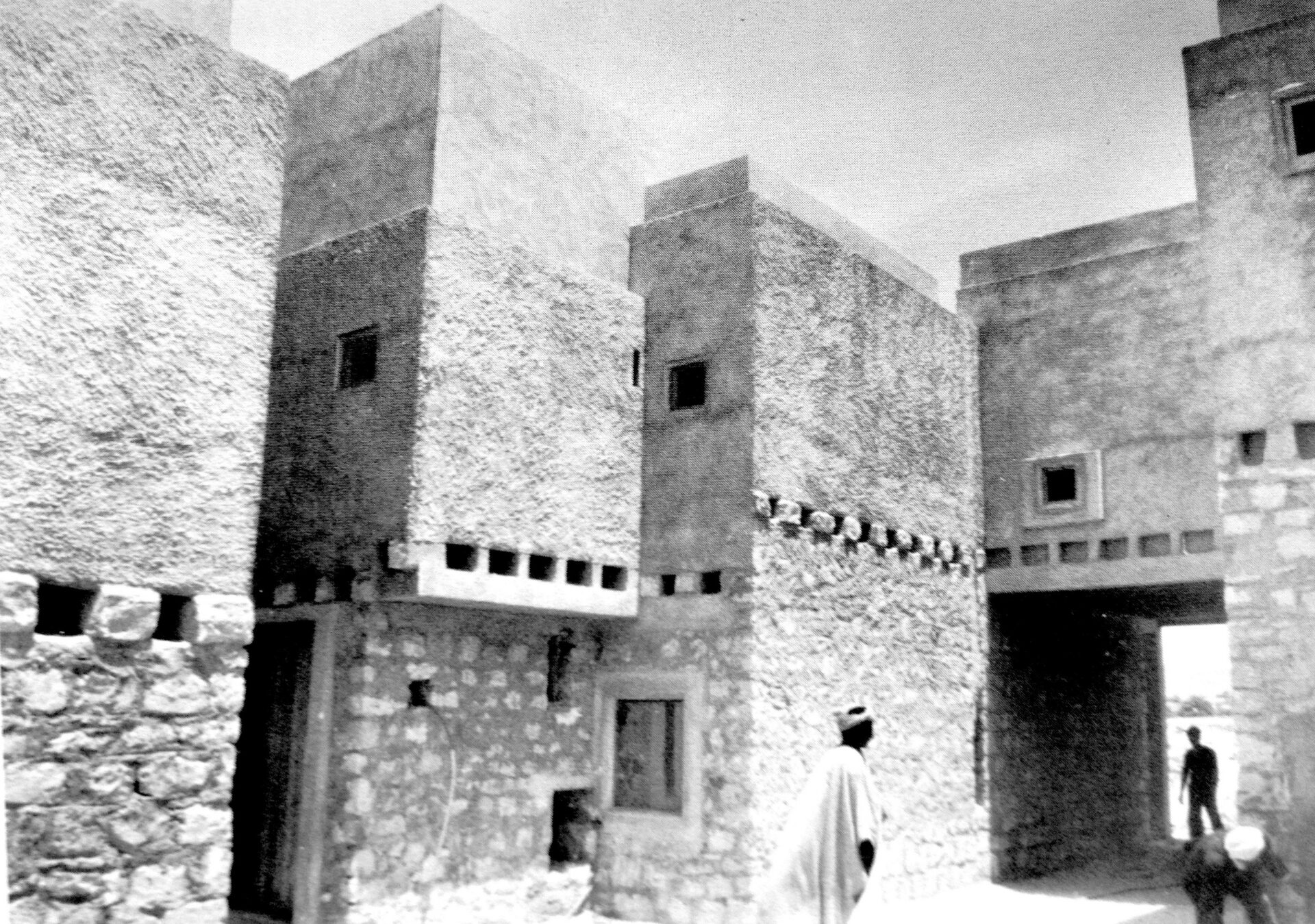

En 1973 est créé un second atelier, l’Établissement Régional Saharien d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (ERSAURE), appelé aussi l’Atelier du désert. Accueillant des étudiants en architecture, Ravéreau y voit l’opportunité de proposer un enseignement différent de celui qu’il avait reçu aux Beaux-arts, basé sur l’apprentissage d’une culture constructive par la pratique, avec des chantiers comme celui de la poste de Ghardaïa ou la cité de logement Beni-Abbaz.

En 1976 il est démis de ses fonctions à ERSAURE, et contraint de s’exiler en France, il rédige et publie en 1981 son premier livre, « Le M’zab, une leçon d’architecture ».

La Poste de Ghardaïa et la Cité de logement Sidi-Abbaz à Ghardaïa avec les murs ventilés à l’étage (mur-masque)

André Ravéreau n’imite pas les formes de l’architecture vernaculaire mais cherche à la comprendre pour mieux inscrire ses réalisations dans l’épaisseur d’une culture : « Je me penche beaucoup sur l’architecture dite « populaire ». J’y trouve des subtilités constructives savoureuses, des inventions, une rigueur qui, à mes yeux, fait défaut à certaines architectures « de représentation ». L’architecture dite populaire est aussi savante dans la mesure où elle est le fruit d’un savoir très élaboré. »

Roland SIMOUNET (1927-1996)

Né le 31 août 1927 à Guyotville (aujourd’hui Aïn Benian) près d’Alger, il est le descendant d’une lignée fondée par son trisaïeul, pharmacien à Bergerac débarqué en Algérie peu après 1830.

Agé de vingt, ans il commence des études à l’Ecole des Beaux-arts d’Alger, dans l’atelier de Léon Claro. Il poursuit ses études à l’Ecole des Beaux-arts de Paris sans jamais les terminer car il n’adhère pas au modèle et à la pensée trop classiques de son enseignement. Au début des années 50, rentré à Alger il se lance dans le métier d’architecte sans diplôme, ce qui n’aura jamais été un frein dans sa pratique. Il se fait connaître grâce à ses maisons situées dans plusieurs quartiers des hauteurs d’Alger

En 1951, il adhère au groupe CIAM-Alger, où il se lie d’amitié avec Pierre-André Emery, Jean de Maisonseul, Louis Miquel. Ce groupe est créé en prévision du IXème Congrès international d’architecture moderne qui doit se tenir à Aix-en-Provence en 1953, sur le thème de l’ « habitat pour le plus grand nombre ». Simounet y présente une étude novatrice sur l’habitat précaire et le bidonville du quartier de Mahieddine, important apport pour l’habitat social en Algérie.

Il se sert de ce travail pour répondre au programme de cités de transit et d’urgence, dont celle de Djenan el-Hassan à Alger (1956-1958). Implantée sur un terrain en pente abrupte, elle a des similitudes avec le projet Roq resté sans suite de Le Corbusier dans le midi de la France (1949), ainsi qu’avec le minimalisme de son cabanon. Chez Simounet il s’opère une sorte de mouvement de balancier, d’aller-retour entre l’influence de Le Corbusier et celle de la Méditerranée.

En 1958, il est chargé du projet de la nouvelle agglomération de Timgad, proche des ruines de la colonie romaine fondée par Trajan en l’an 100 dans la région des Aurès. Il s’agit de déplacer la population implantée sur le périmètre des fouilles de la cité antique. Cette situation rappelle celle du nouveau village égyptien de Gourna construit juste après-guerre par Hassan Fathy, pour déplacer et reloger les pilleurs de tombes près de Louxor.

À gauche la Cité de logements de Timgad, à droite la Cité de logements de Djenan-el-Hasan à Alger

Parlant de l’œuvre de Roland Simounet en Algérie, Joseph Abram écrit : « En recentrant le travail de conception sur les ressources de l’art de bâtir, sans jamais perdre de vue l’usage, Simounet donne une forme tangible aux aspirations de toute une génération d’architectes, qui voient dans le vernaculaire et la culture populaire un moyen de renouveler la modernité. Il appartient bien à ce courant « brutaliste », qui se manifeste lors des CIAM et en particulier au Congrès d’Aix-en-Provence auquel il participe. »

Après l’indépendance Simounet continue de travailler et enseigne à l’Ecole des Beaux-arts d’Alger, puis s’installe à Paris en 1963 où il continue une œuvre remarquable en France et à Madagascar. Il reviendra en Algérie en 1967 pour réaliser la résidence de l’ambassadeur de France (1965-67). Simounet réalise une « architecture juste », sous-titre de la monographie qui lui est consacrée en 1997.

Vincent du Chazaud, le 4 avril 2025 (2/3)

Laisser un commentaire