Billet n° 206 – ALGER, ALLER-RETOUR (3/3)

Jean BOSSU (1912-1983)

Autodidacte comme Roland Simounet, il se forme au métier d’architecte en travaillant dans diverses agences parisiennes. Son expérience auprès de Le Corbusier à l’Atelier de rue de Sèvres entre 1929 et 1931 et plus épisodiquement après, l’engage dans la modernité. Son voyage en Algérie en 1938 et sa participation aux enquêtes d’architectures rurales pour le musée des Arts et Traditions populaires pendant la guerre, sont d’inoubliables découvertes du vernaculaire l’incitant à penser autrement la modernité.

En 1938 donc, pendant son service militaire dans les Zouaves en Algérie, il découvre l’architecture de la Casbah d’Alger et celle de Ghardaïa. Dans cette ville de la pentapole de la vallée du M’Zab, à la demande de Le Corbusier, il effectue une série de croquis et de relevés. Cette expérience fondatrice, cette « leçon d’architecture » comme il dira, l’a marqué et passionné toute sa vie, il en parlera toujours avec émotion.

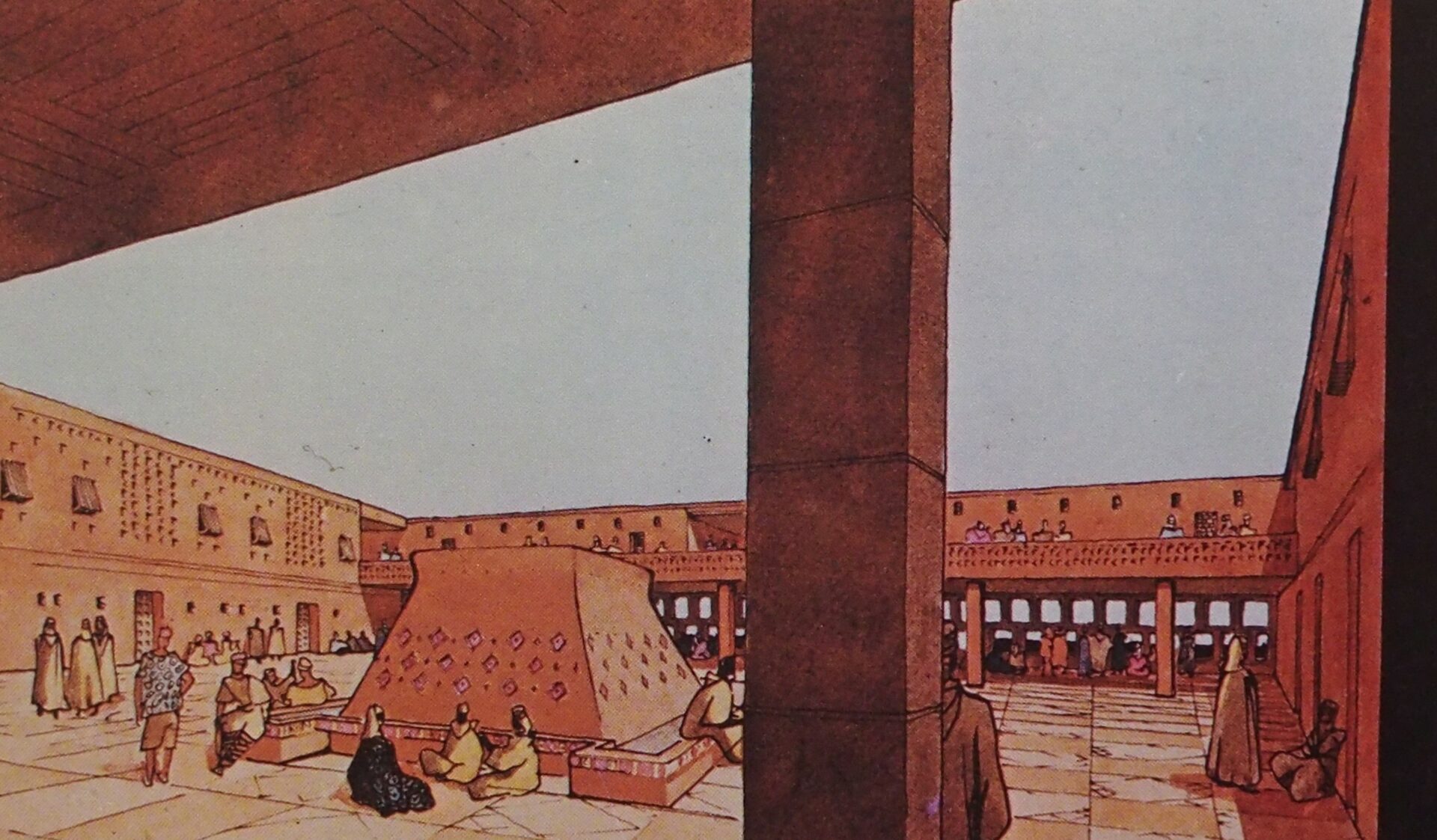

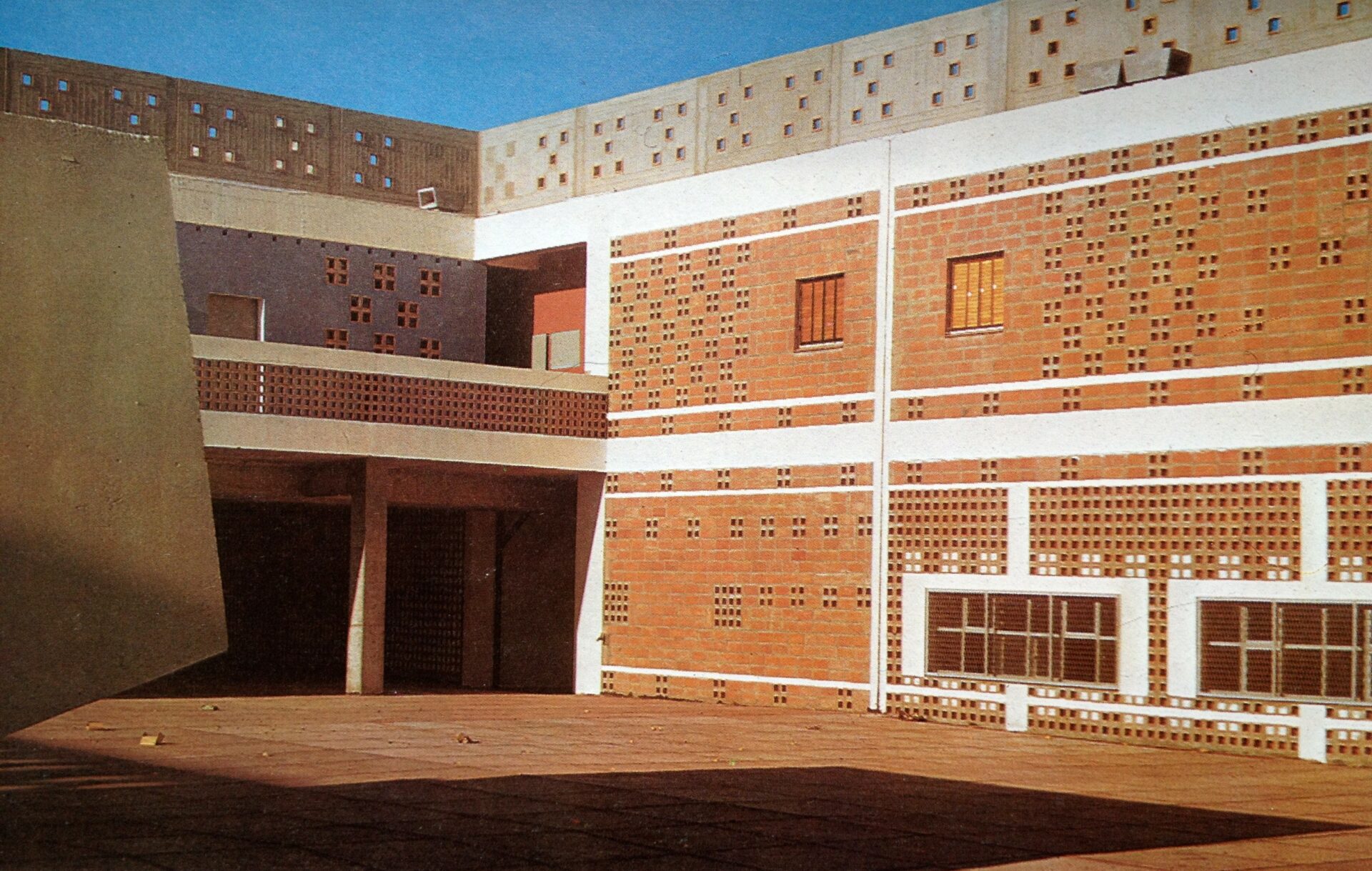

Jean Bossu est nommé architecte en chef pour la reconstruction d’Orléansville (aujourd’hui Chlef) après le séisme de 1954. Il est l’auteur de la construction du centre-ville, Saint-Reparatus, ensemble de logements, de commerces, de parking, de lieux publics. Son projet alliait vernaculaire et modernisme, dans les espaces et dans les matériaux, où la brique rouge prenait une grande part. Il dessine un « cahier de morphologie » déclinant les différentes utilisations de la brique afin de donner une cohérence à l’ensemble architectural.

Une architecture « décolonisée », c’est le terme utilisé par Xavier Dousson, auteur d’une biographie « Jean Bossu, une trajectoire moderne singulière », pour désigner cette architecture qui s’inscrit dans son site, contextualisée, et non pas une architecture importée de la métropole comme l’était Orléansville avant le séisme de 1954 ressemblant à une petite ville du Sud de la Métropole. El-Asnam, nom pris après l’indépendance, sera à nouveau détruite par le séisme du 10 octobre 1980.

Après 1962, depuis la France Jean Bossu met en route de nouveaux chantiers pour le gouvernement algérien, la préfecture (wilaya) de Tiaret en 1965 et l’immeuble des « Domaines » à Alger en 1974.

Orléansville (puis El Asnam, Chlef aujourd’hui). À gauche dessin de Jean Bossu et à droite place Saint Réparatus

POUR CONCLURE

Le dictionnaire Le Robert donne pour l’étymologie du mot « exil » la racine latine exsilium qu’on peut traduire par « bannissement ». L’exil peut signifier une « condamnation à l’éloignement », un « départ volontaire » vers une terre lointaine, ou une « séparation loin d’une personne ou d’un lieu », par choix ou par obligation.

Pour les architectes dont nous venons de tracer quelques fragments de leurs parcours professionnels en Algérie, l’exil peut se comprendre d’une rive vers l’autre de la Méditerranée et inversement, parfois dans les deux sens en aller-retour-aller… Alors qu’au 19ème siècle, les colons sont sûrs d’apporter les bienfaits d’une civilisation industrielle et européenne, ces architectes des années 1950, qu’ils viennent de la métropole ou qu’ils soient natifs d’Algérie, questionnent la modernité et posent la question des choix constructifs adaptés au site et au climat, à partir d’une étude fine et précise du vernaculaire. Ces allers et retours de part et d’autre de la Méditerranée ne seront pas sans influence sur l’évolution de l’architecture, celle du Mouvement moderne à partir des années 1930, puis celle de la fin des Trente glorieuses quand ces architectes viennent s’installer en France après l’indépendance de l’Algérie en 1962.

Beaucoup de ces architectes, dans le chaos de l’indépendance ou d’un départ précipité, ont laissé et perdu en Algérie une grande partie de leurs archives. Mais leurs œuvres, parfois malmenées comme la Cité Djenan-el-Hassan ou l’hôpital d’Adrar, peuvent devenir aujourd’hui une référence pour les architectes algériens, plutôt que celles de la période orientaliste qui ne sont que décor, comme la Grande poste d’Alger. Pour preuve, citons l’architecte Larbi Merhoum dans Palabres algéroises – Conversations sur l’architecture : « Ce qui est fascinant à Alger, c’est le rapport à la topographie (…) Pouillon est vraiment dans cette relation unique, entre le fragment et le tout, pour rendre hommage à Jean-Jacques Deluz ». Puis parlant de Georges Candilis : « On devrait enseigner l’œuvre des mecs de cette trempe ! Quels caractères ! D’autant qu’ils ont bossé en Algérie ! Leur idée du progrès est à questionner ».

Vincent du Chazaud, le 4 avril 2025.

Laisser un commentaire