En août 2014, il faut de l’insouciance, il faut de l’inconscience pour écrire sur la peinture quand se commet le massacre d’un peuple maintenu jusque-là en survie et qui veut vivre, par un pays dont le peuple a connu un sort analogue voilà à peine plus d’un demi siècle… L’histoire ne se répète pas elle bégaye en inversant les rôles. Les condamnés d’hier sont les bourreaux d’aujourd’hui[2].

Je peux tenter de me faire pardonner cette légèreté dans un moment aussi grave, en disant qu’il s’agit de parler de deux hommes, les peintres Nicolas de Staël et Vincent Van Gogh, qui ont tout donné à leur art, jusqu’à leur vie.

L’homme est épuisé, il titube devant son chevalet installé dans un champ de blés murs damé par un soleil furieux. Il porte encore rageusement des touches de jaune pour le blé ondulant, de noir pour les corbeaux au vol pesant, de rouge carmin pour la route qui rejoint le bleu nuit d’un ciel menaçant… Avec ses pinceaux il fait de l’escrime, il s’escrime sur sa toile avec la pâte des tubes de peinture. Le combat est inégal, l’homme vacille sous les coups du soleil qui chauffe son crâne caché sous un chapeau de paille, et du sort qui s’acharne sur lui. C’est son dernier combat, il le sait puisqu’il est venu ici armé d’un pistolet…

Alors que Nicolas de Staël, lui, vacille dans le vide un 16 mars 1955, soixante cinq plus tôt Vincent Van Gogh se tire une balle dans la poitrine le 27 juillet 1890. Sans son suicide, Vincent aurait eu 60 ans à la naissance de Nicolas. Le premier disparaît à l’âge de 37 ans, le second à l’âge de 41 ans.

Ces deux peintres du nord de l’Europe, l’un Russe d’une famille aristocratique de la Baltique, l’autre Hollandais d’une famille de pasteurs protestants, ont eu en commun un choc face à la lumière intense du Midi et aux couleurs vives de la Méditerranée.

Imprégnés par la culture rigoriste, protestante pour l’un, militaire pour l’autre, inculquée par des pères autoritaires, ces deux hommes, morts jeunes, sont épris d’absolu. Ces deux « fous » d’art ont placé la peinture au centre de leur vie, une passion exclusive qui balaie tout autour d’eux, ne laissant sur leur passage que leur œuvre… Deux êtres excessifs, passionnés, exclusifs dans leurs relations, Paul Gauguin et Théo le frère de Van Gogh, René Char et Jeannine Telsar la première femme de Staël.

La liberté dont les deux peintres ont imprégné leur création fait qu’ils n’appartiennent à aucune école, aucun courant, aucun mouvement, et eux-mêmes n’en ont d’ailleurs créé aucun tant leur œuvre est singulière et atypique. Ils ont pourtant en commun un travail avec la pâte de la peinture, l’épaisseur de la matière, et l’énorme dépense physique au moment de l’exécution du tableau. Car il s’agit bien d’un « travail » de la main et de la tête, physique et intellectuel à la fois… Chez les deux il y a autant de l’artisan des couleurs que de l’artiste peintre. Mais peut-on dans cet art, comme un ouvrier, comme un artisan, bien faire son travail seulement ?

Van Gogh, comme de Staël, s’absorbe entièrement, est absorbé tout entier par sa peinture. Ce travail l’accapare sans répit, jour et nuit, intellectuellement et physiquement. Parfois ce peut être gaiement : « Je suis en train de peindre avec l’entrain d’un Marseillais mangeant de la bouillabaisse, ce qui ne t’étonnera pas lorsqu’il s’agit de peindre de grands tournesols » (Tournesols, 1888), parfois cela peut prendre un tour plus tragique : « Ne crois pas que j’entretiendrais artificiellement un état fiévreux, mais sache que je suis en plein calcul compliqué, d’où résultent vite l’une après l’autre des toiles faites vite, mais longtemps calculées d’avance » (la moisson, 1888), ou encore « J’ai cherché à exprimer avec le vert et le rouge les terribles passions humaines » (le fauteuil de Gauguin, 1888). Antonin Artaud, pour décrire l’effet qu’a sur lui la peinture de Van Gogh, émoi physique et psychique devant l’œuvre du « boucher roux », écrit : « L’œil de Van Gogh est d’un grand génie, mais à la façon dont je le vois me disséquer moi-même du fond de la toile où il a surgi, ce n’est plus le génie d’un peintre que je sens en ce moment vivre en lui, mais celui d’un certain philosophe par moi jamais rencontré dans la vie ».

Il y a aussi le voyage, l’idée qu’ailleurs aussi il y a des sources d’inspiration, qu’il faut aller à la rencontre des autres et du monde pour mieux créer une peinture universelle, celle qui sera vue, comprise et peut-être aimée par tous les hommes. Une peinture d’amour, fol amour sans doute, mais que vaut l’amour sans folie ? Staël sillonne les deux rives de la Méditerrané, Maroc, Espagne, Italie ; Van Gogh, d’abord pasteur ambulant en Hollande, incompris et suspecté, débarque à Londres, Paris, collectionne les estampes japonaises, puis pose son chevalet à Arles où il espère fonder une communauté d’artistes.

En décembre 1954, quelques mois avant d’en finir, Nicolas de Staël écrit à son marchand Jacques Debourg : « Ce que j’essaie, c’est un renouvellement continu, vraiment continu, et ce n’est pas facile (…) C’est fragile comme l’amour ».

De son côté, Vincent Van Gogh écrit à son frère Théo en 1890, peu avant son suicide : « Mon travail à moi, j’y risque ma vie, et ma raison y a sombré à moitié, mais que veux-tu ? »

Et puis il y a l’œuvre immense, bousculante, questionnante, bouleversante laissée par Vincent Van Gogh, mais à quoi bon décrire une toile du peintre, quand lui-même s’y est employé avec une simplicité, une lucidité, une objectivité à casser la plume de tout critique en rut, un poignant miracle de bon sens qui lie son écriture à sa peinture. Il suffit de lire les vibrantes « Lettres de Vincent à Théo » :

« J’aimerai mieux ne rien dire que de m’exprimer faiblement »(Romans parisiens, 1888),

« Mais lorsque je reviens d’une séance comme ça, je t’assure que j’ai le cerveau si fatigué, que si ce travail là se renouvelle souvent, comme cela a été lors de cette moisson, je deviens absolument abstrait et incapable d’un tas de choses ordinaires » (La moisson, 1888),

« Ce sont d’immenses étendues de blés sous des ciels troublés et je ne me suis pas gêné pour chercher à exprimer de la tristesse, de la solitude extrême » (Champs sous un ciel bleu, 1890).

Il suffit de lire le pathétique « Van Gogh ou le suicidé de la société » d’Antonin Artaud :

« Un jour, la peinture de Van Gogh armée de fièvre et de bonne santé reviendra pour jeter en l’air la poussière d’un monde en cage que son cœur ne pouvait plus supporter (…) car l’humanité ne veut pas se donner la peine de vivre, d’entrer dans ce coudoiement naturel des forces qui composent la réalité afin d’en tirer un corps qu’aucune tempête ne pourra plus entamer. Elle a toujours mieux aimé se contenter tout simplement d’exister. Quand à la vie c’est dans le génie qu’elle a l’habitude d’aller la chercher. Or Van Gogh, qui s’est fait cuire une main, n’a jamais eu peur de la guerre pour vivre, c’est-à-dire pour enlever le fait de vivre à l’idée d’exister, et tout peut bien sûr exister sans se donner la peine d’être, et tout peut être sans se donner, comme Van Gogh le forcené, la peine de rayonner et de rutiler (…) et c’est ainsi que Van Gogh est mort suicidé, parce que c’est le concert de la conscience entière qui n’a plus pu le supporter. »

Alors qu’hier Van Gogh était un « suicidé de la société », aujourd’hui les vieillards, les femmes, les enfants de Gaza sont « les assassinés de la société ». Cette société qui se contente d’exister, au lieu de vivre et de respecter la vie… Et dans cette « société » impitoyable et exterminatrice, il ne faut pas seulement voir un seul pays, mais une communauté internationale toute entière muette et complice. Combien ce silence assourdissant est intenable ! Combien de temps pourra-t-on encore le supporter ? Combien d’enfants faut-il sacrifier à ce dieu Moloch[3] ou ce dieu Baal ?

Vincent du Chazaud, le 4 août 2014

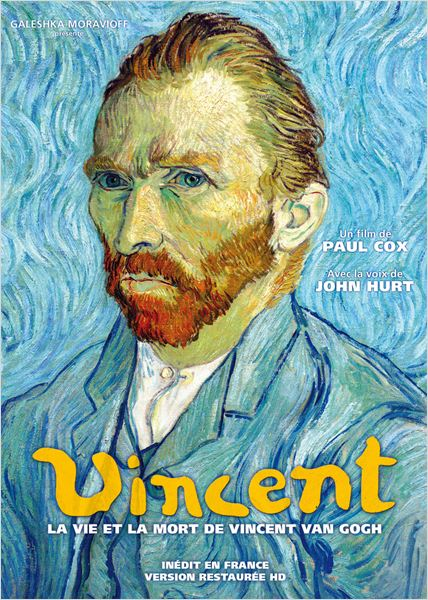

[1]Une exposition intitulée « Van Gogh/Artaud, le suicidé de la société », s’est récemment tenue au musée d’Orsay du 11 mars au 6 juillet 2014, un catalogue a été édité à cette occasion, coédition Musée d’Orsay-Skira, Paris, 2014. Un film, pourtant sorti en 1988, est projeté en ce moment pour la première fois sur les écrans français, « Vincent, la vie et la mort de Vincent Van Gogh » du réalisateur australien Paul Cox. Sur fond d’œuvres de Van Gogh, de restitutions de scènes ou de lieux où vécut le peintre, l’acteur John Hurt lit impeccablement des lettres que Vincent adressait à son frère Théo. Mais c’est un problème pour ceux qui, comme moi, ont fait à l’école du grec et du latin… Aussi au bout d’une demi-heure d’une course poursuite entre l’image et le sous-titre, j’ai lâché prise et me suis endormi. Dommage qu’aucun acteur français, Michael Lonsdale par exemple, n’est pas dit ces textes qui, de plus, devaient être écrits en français par Van Gogh.

[2] Sur ce sujet, tout le monde n’est pas muet. Lire la lettre d’Edwy Plenel à François Hollande sur Mediapart : «Palestine : Monsieur le Président, vous égarez la France « , celui de Dominique de Villepin dans le Figaro du 1er août 2014 , celui de Ali Laïb « Le juif ashkénaze et l’arabe de Gaza » dans le journal algérien Le Chelif n°34, semaine du 30 juillet au 5 août 2014.

[3] En référence au précédent billet n°56: “La peinture est-elle comme le dieu Moloch réclamant, dans un rite sacrificiel sacré, sa ration d’artistes à dévorer? »