BILLET n°97 (2/2) – Bernard Arnault, Sergueï Chtchoukine, merci patrons…

C’est une exposition paradoxale qui se tient à la Fondation Louis Vuitton. En même temps que l’anniversaire de la Révolution russe d’octobre[1], mettant fin au régime tsariste et aux privilèges d’une caste, un grand patron du capitalisme français expose dans son musée mégalomaniaque des centaines d’œuvres provenant d’un collectionneur russe, lui-même faisant partie de la grande bourgeoisie russe, aveuglé, étourdi et transporté par le monde de l’art, loin des préoccupations politiques et sociales en train de secouer la Russie et le monde. Etrange résonance tout de même avec les temps que nous vivons aujourd’hui…

Bien sûr, sans Bernard Arnault nous n’aurions pas ce stupide bâtiment, enflé de ses voilures en plein milieu des terres, que nous admirons presque tous, planté face à l’ancien musée des Arts et traditions populaires. Ce dernier bâtiment, intelligent celui-là, dû à l’architecte Jean Dubuisson, tombe en ruine et son triste sort, la destruction, semble scellé[2]… Il aurait pourtant pu abriter la fondation de Bernard Arnault. Faut-il vraiment que seule la démesure nous fascine ?

Pour cette exposition « Icônes de l’art moderne : la collection Chtchoukine », tout est démesuré : la quantité d’œuvres accrochées, près de 130 peintures majeures de l’histoire de l’art moderne sur les 274 tableaux que contenait la collection de Sergueï Chtchoukine[3], le nombre de peintres exposés, plus d’une cinquantaine dont Cézanne[4], Monet[5], Gauguin[6], Van Gogh[7], Matisse[8], Picasso[9], les importantes files d’attente, qui vont pulvériser les records d’entrées, devant un bâtiment aujourd’hui déguisé en costume d’Arlequin par Buren, devenu le « décorateur » à la mode depuis ses colonnes du Palais royal dont les motifs répondent aux dessins des stores du ministère de la Culture. Ici ce « costume » d’Arlequin pourrait être une réplique au tableau de Cézanne peint entre 1888 et 1890, « Mardi Gras », curieusement installé dans la dernière salle, celle des « Suprématistes » Russes, car peut-être annonciateur de la destruction de la figure au profit de l’abstraction jusqu’à la disparition pure et simple de la peinture avec « Carré blanc sur un fond blanc », premier monochrome peint en 1918 par Kasimir Malevitch. Entre les deux, les peintres modernes s’extirpent de l’académisme pour renouveler la figuration[10], par une transfiguration de la peinture, par touches, par aplats, par hiératisme et sublimation.

Pour l’activité de Bernard Arnault et de son groupe LVMH, je renvoie au film documentaire de François Ruffin sorti en février 2016, « Merci patron ! », censuré par la presse détenue par le milliardaire et qui vient de recevoir le César du meilleur documentaire ce 24 février 2017. Je vous livre ici une partie du discours de Ruffin lors de la remise du prix : « Mon film, il parle d’une usine qui part en Pologne et qui laisse derrière un paquet de misère et un paquet de détresse. (…) Ça fait maintenant trente ans que ça dure dans l’ameublement, dans le textile, dans la chimie, dans la métallurgie, ainsi de suite. Pourquoi ça dure comme ça depuis trente ans ? Parce que ce sont des ouvriers qui sont touchés, et donc on n’en a rien à foutre. Si c’étaient des acteurs qui étaient mis en concurrence de la même manière avec des acteurs roumains, ça poserait problème immédiatement. Si c’étaient des journalistes… Quand on touche à l’avantage fiscal de la profession de journalistes, ça fait des débats aussitôt, il y a des tribunes dans les journaux. Mais imaginons que ce soit les députés, qu’on dise « les députés ne sont pas assez compétitifs ». Un député français coûte 7610 euros par mois, un député polonais revient à 2000 euros par mois. Et encore, je suis modéré, parce qu’au Bangladesh, un député c’est 164 euros. Mais imaginons qu’on dise : demain, il faut délocaliser l’hémicycle à Varsovie. Immédiatement, il y aurait des débats à l’Assemblée nationale, il y aurait un projet de loi. Ça fait trente ans que ça dure pour les ouvriers, et il n’ y a pas de projet de loi. »

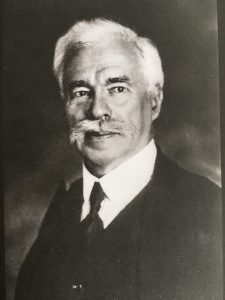

Bon après cela, c’est difficile de parler d’Aaaart, de Peeeinture et tout ça, et qui pourtant m’émeuvent aussi beaucoup. Que dire sur 160 peintures iconiques de l’art moderne[11], dont certaines ont été exposées lors de récentes expositions à Paris[12]… il faut aller les voir, c’est tout, à Paris ou à Moscou. Alors parlons de l’activité de l’autre grand patron que fut Sergueï Chtchoukine (1854-1936), du moins celle de collectionneur. Pour cela je me suis fait aider du somptueux catalogue de l’exposition acquis lors de ma visite de l’exposition, et pour lesquels j’ai déboursé 66 euros comme pour un étudiant en Histoire de l’art, alors que le moindre journaliste, surtout s’il travaille au « Parisien »[13], rentre gratuitement au musée et reçoit le catalogue chez lui… Plutôt que de faire une biographie, émaillée de drames familiaux[14] au milieu de l’histoire mouvementée de la Révolution russe, voici quelques anecdotes à propos de Chtchoukine et de l’acquisition de ses œuvres.

Les familles Chtchoukine, et celle de sa mère, Botkine, forment une bourgeoisie prospère, de laquelle sont issus intellectuels, hauts fonctionnaires et universitaires. Nombreux sont les collectionneurs d’art, dont les frères de Sergueï, Ivan et Piotr. Chtchoukine est « l’œil avisé » de la firme « I.V. Chtchoukine et fils », fabricants et négociant de textiles. Il voyage à travers l’Asie, l’Inde, l’Afrique, il en rapporte des tissus chatoyants et colorés auxquels son esprit et sa vision s’éduquent. En 1898, lors de sa rencontre avec le marchand Durand-Ruel à Paris, il achète ses premières peintures, dont un Monet, « Les Rochers à Belle-Ile » peint en 1886, qu’il accroche dans son palais Troubetskoï à Moscou. Il fera d’autres acquisitions auprès du marchand Ambroise Vollard, lequel lui fait rencontrer Matisse dans son atelier en mai 1906. Chtchoukine lui dit alors envisager l’acquisition d’une nature morte : « Je vais l’accrocher quelques mois, et je vous dirai si je m’habitue à elle, alors je confirmerai mon achat ». Au bout du compte, Chtchoukine va acquérir 38 toiles du maître auquel il consacre un salon entier. L’historien et critique d’art Yakov Tugendhold le décrit ainsi en 1914 : « Les toiles matissiennes ont, par excellence, une signification d’embellissement et d’art appliqué (dans le plus haut sens de ce mot). On les reçoit en même temps que le milieu qui les entoure, avec ces tapisseries du mur d’un vert pâle et le plafond rose et le tapis couleur cerise du parquet, au milieu desquels se mettent à flamber vivement et joyeusement les couleurs framboise et émeraude de Matisse. Plus que cela, on ne sait même pas exactement ce qui « agit » ici et en quoi cela agit : la pièce pour Matisse ou bien Matisse pour la pièce ». On regrette que la couleur en photographie n’ait pas été inventée plus tôt pour nous restituer cette étrange atmosphère dégagée par la cohabitation de ces peintures modernes légères avec ce lourd décor pompier. Enfin, chose étonnante, et particulièrement dans une ambiance épurée comme c’est le cas des salles de la Fondation Vuitton, c’est le décalage entre la modernité des toiles de ces grands artistes aux peintures souvent contenues, synthétiques voire minimalistes, et les cadres classiques qui les sertissent, dorés, parfois pompiers, à l’opposé des œuvres modernes qu’ils mettent en scène.

Chtchoukine, dans son carnet écrit lors de son voyage en 1907 dans le désert du Sinaï pour une retraite de quelques semaines au monastère orthodoxe Sainte-Catherine, à la recherche d’une réponse, ou du moins d’un apaisement après les épreuves cruelles de la perte d’un fils et de sa femme, écrit : «L’argent n’est pas un problème. Mais n’aurais-je pas été mille fois plus heureux si j’avais compris plus tôt que la sagesse de la vie ne réside pas dans les caprices ? La sagesse suprême, le bonheur suprême, c’est l’amour vrai allant jusqu’au sacrifice de soi. Tout le reste n’est que mirage. Il n’y a pas de bonheur pour soi, il n’y a que le bonheur que l’on prodigue aux autres. » Mais aussitôt Chtchoukine se reprend, et amende ce qu’il considère comme une faiblesse de lui-même: «Je sens que je commence à devenir confus et que je me mets à écrire n’importe quoi. La traversée de cet épouvantable cauchemar est sans fin. » Durant cette année 1907, marqué par les tragédies familiales, Chtchoukine n’acquière aucune œuvre auprès des galeries ou peintres parisiens.

A partir de 1908, ayant acquis un nombre important d’œuvres de peintres majeurs de l’art moderne, il ouvre au public le palais Troubetskoï devenu une galerie d’art, où se pressent les jeunes peintres russes en rupture de ban avec l’académisme et en quête de nouveauté. Ils vont bientôt adhérer aux idées de Lénine et de la révolution russe, pour une refonte totale de la société, d’un renouvellement de l’art et de sa démocratisation. Malévitch et les suprématistes trouvent ici la source de leur art militant et contestataire. Chtchoukine, avec sa collection, aurait-il été un ferment de la révolution russe ?

C’est en 1909 que Chtchoukine acquiert son premier Picasso, « Portrait avec l’éventail », dans la galerie de Clovis Sagot, qui sera suivi de l’achat de plus de 50 toiles jusqu’en 1914, en faisant l’artiste le plus représenté de sa collection. Pourtant Picasso lui donne « l’impression de mâcher du verre pilé », ajoutant cependant, avec modestie et lucidité : « C’est probablement lui qui a raison et pas moi ».

Au Salon d’automne de 1910, Matisse expose seulement deux grandes toiles, achetées par Chtchoukine et destinées à se faire face dans sa galerie, « La Danse » et « La Musique ». Effrayé devant le tollé de la critique, dans un premier temps Chtchoukine annule sa commande, avant de se ressaisir. Une fois rentré à Moscou, il télégraphie à Matisse : « J’ai honte de ma faiblesse et de mon manque de courage, envoyez panneaux à Moscou grande vitesse. » L’opinion est cependant la même dans le milieu de la bourgeoisie moscovite où l’on pense bientôt que Sergueï Chtchoukine, éprouvé par les drames familiaux, est devenu fou. Matisse viendra lui rendre visite à Moscou en 1911, occasion pour lui de découvrir en même temps l’art orthodoxe des icônes.

Après la révolution d’octobre 1917, Sergueï Chtchoukine est ménagé par les soviets pour ses qualités de visionnaire de l’art moderne, auquel se réfère les artistes progressistes. Pourtant il quitte clandestinement le Russie en août 1918, s’étant mis à l’abri du besoin avec les banques suédoises. Cette année 1918 est celle de la rupture de Chtchoukine avec sa collection. Par un décret signé de Lénine le 8 novembre 1918, « La galerie d’art de Sergueï Ivanovitch Chtchoukine, propriété publique de la République socialiste fédérative de Russie,

considérant que par sa très grande valeur artistique elle présente en matière d’éducation populaire un intérêt national », le palais Troubetskoï devient Musée de la peinture occidentale moderne n°1 (MNZj1).

Sergueï Ivanovitch Chtchoukine meurt à Paris le 10 janvier 1936, entouré de quelques œuvres, dont des peintures de Raoul Dufy, acquises durant son exil en France.

Au début de ce 21ème siècle, « nos » Arnault et Pinault voudraient-ils être le Chtchoukine du siècle précédent ? L’embrasement des banlieues est-il le prémisse d’une révolution comme celle d’octobre 1917 ? En 1944, Céline décrivait ainsi les banlieues, cela n’a pas changé en 70 ans, à la condition de remplacer quelques mots par d’autres, travail par chômage par exemple: « Pauvre banlieue parisienne, paillasson devant la ville où chacun s’essuie les pieds, crache un bon coup, passe, qui songe à elle ? Personne. Abrutie d’usines, gavée d’épandages, dépecée, en loques, ce n’est plus qu’une terre sans âme, un camp de travail maudit, où le sourire est inutile, la peine perdue, terne la souffrance. Paris « le cœur de la France », quelle chanson ! Quelle publicité ! La banlieue tout autour qui crève ! Calvaire à plat permanent, de faim, de travail, et sous bombes, qui s’en soucie ? Personne, bien sûr. Elle est vilaine et voilà tout. Les dernières années n’ont pas arrangé les choses. On s’en doute. Banlieue de hargne toujours vaguement mijotante d’une espèce de révolution que personne ne pousse ni n’achève, malade à mourir toujours et ne mourant pas. »[15] On dirait du Le Corbusier…

Vincent du Chazaud, 1er mars 2017

[1] Huit numéros de « Courrier international » donneront un article chaque semaine d’une série intitulée « 1917, année de toutes les révolutions ». Le premier est le numéro 1373 du 23 février au 1er mars 2017.

[2] Voir billet n°60 « Jean Dubuisson et le musée des Arts et traditions populaires, Frank Gerhy, la fondation Vuitton et autres Kooneries, Viollet-le-Duc … et encore Le Corbusier » du 3 décembre 2014.

[3] En tout, ce seront près de 800 tableaux de l’art moderne, dont ceux de la collection Morozov, que les soviets vont confisquer pour créer le musée d’Etat d’art occidental moderne (GNMZI) en les répartissant entre le musée Pouchkine de Moscou et le musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg. Ces tableaux seront menacés sous Staline, quand le « réalisme socialiste » deviendra la doctrine officielle littéraire et artistique, l’art moderne, encouragé par une bourgeoisie décadente, étant considéré comme contre-révolutionnaire, à l’inverse de la Révolution d’octobre.

[4] 8 toiles achetées par Chtchoukine

[5] 12 toiles achetées par Chtchoukine

[6] 16 toiles achetées par Chtchoukine

[7] 4 toiles achetées par Chtchoukine

[8] 38 toiles achetées par Chtchoukine

[9] 54 toiles achetées par Chtchoukine

[10] Voir article d’Hector Obalk dans « Elle » n°3714 du 24 février 2017

[11] Avec la trentaine des œuvres russes exposées.

[12] Matisse-Picasso en 2002 au Grand-Palais, Picasso cubiste en 2007 au musée Picasso, Picasso et les maîtres en 2008 au Grand-Palais, L’aventure des Stein en 2011 au Grand-Palais.

[13] Voir article de Marianne du 10 novembre 2016, « Le film « Merci Patron ! » une nouvelle fois censuré au « Parisien » ».

[14] En 1906 son fils Sergueï âgé de 17 ans est retrouvé noyé dans la Moskowa, en janvier 1907 décès de sa femme Lydia, en 1908 suicide de son frère Ivan à Paris, en 1910 suicide de son fils Grigori.

[15] Louis-Ferdinand Céline, préface au livre d’Albert Sérouille « Bezons à travers les âges », Denoël, 1944.